【四局水利】活水浇灌的“常青树”—引江补汉土建9标水利枢纽项目工程建设纪实 |

|

|

|

|

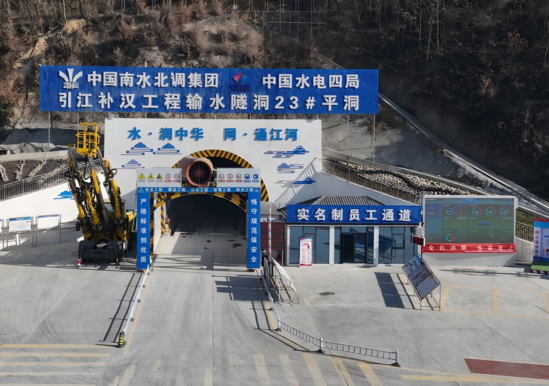

未至春分,汉水之滨已显现出清晰的轮廓。荆山北麓的汉江在几场春雨后日益涨宽,映照出两岸逶迤的群岭与成排戍守的老松。 奔流的江水冲刷着沿岸的新泥,携着迟来的春意汇入引江补汉工程的酣战热潮中,为丹江口岸刚抽芽的新树增色几抹青翠。 引江补汉工程是南水北调中线工程的后续水源工程,输水线路总长194.7公里,为有压单洞自流输水。该工程自长江三峡水库引水入汉江丹江口水库坝下,将南水北调工程与三峡工程两大“国之重器”紧密相连,进一步打通长江向北方输水通道,旨在增强汉江流域水资源调配能力,提升中线工程北调水量与供水保障率。同时惠及汉江中下游、引汉济渭工程及沿线地区,促进水资源合理配置与利用,对保障国家水安全、促进经济社会发展、服务构建新发展格局将发挥重要作用。 播种:厚植质量管理“沃土” 当早春的季风掠过严家沟左岸初融的冻土,引江补汉项目23号检修交通洞已在如火如荼的开挖支护施工中彻底“回温”了。 洞内雪亮的照明灯透穿未散的烟尘,将边墙上林立的锚杆映照得一览无遗。凿岩台车的轰鸣声与绑扎钢筋的摩擦声交叠中,穿行在锚杆间的钢筋工们正加紧推进着开挖支护进度。“开挖期间,Ⅳ2类围岩的钢拱架间距要严格控制在1米之间。”掌子面还未清理的碎石堆旁,刚交接完夜班的质量部副主任韩鹏超正对着几张图纸与作业人员现场交底:“钢拱架间距太大,整个结构的稳定性就会下降,咱们小空间内施工的安全隐患也增加了。” 引江补汉工程项目全线采用隧洞输水,其中水电四局承建的土建9标输水隧洞长达12.81公里。在分属不同乡镇的两条支洞中,23号检修交通洞因地质条件较差、施工难度较高,成为项目部隧洞施工的主战场。作为23号检修交通洞的“排头兵”,韩鹏超与现场管理人员们立足现场实况,从勘探、方案、设备等方面研判“战术”。在隧洞穿越土关垭断层前,他们根据超前地质勘探的结果灵活调整方案,稳步推进超前小导管的支护施工。在拱架安装、超前导管、锚喷支护等工序中,他们采用全智能三臂凿岩台车、三维激光扫描仪等智能设备,动态调整各项参数、实时监测作业环境,确保人员安全和施工进度。 在本标段输水隧洞中,施工通风的最大长度为6.53千米。为解决长距离独头掘进工作面的通风、排烟难题,他们从“源头防控”与“过程管控”双重发力,打通洞室施工的“循环风道”。一是计划采用新型施工设备,在隧洞开挖中使用新能源自卸车、混凝土搅拌运输车、侧斜装载机等电动机械,从源头减少废气污染产生。二是将选用高效的智能通风装置,采用进口轴流风机,根据洞内气体的检测数据,在满足施工要求的情况下实时自动调节设备功率;同时修设排烟管道,与通风管道分开设置,避免烟气回流。 功不唐捐,在这群“排头兵”的日夜鏖战下,2024年至今,引江补汉9标相继实现各项重大节点目标: 8月13日,23号检修交通洞综合加工厂首仓混凝土浇筑;9月1日,23号检修交通洞首仓衬砌混凝土浇筑;9月11日,试验室通过验收;9月25日,23号检修交通洞拌合系统混凝土试拌成功;10月19日,25号平洞开挖进尺突破1000米;11月12日,23号拌合站验收通过……

破土:装点安全环保“原色” 为精进现场安全文明标准化水平,形成“多方联通、企地联动”的安全环保格局,引江补汉项目着眼于责任落实、风险联防、绿色施工等方面,为常态化安全管理“赋新能”。 健全体系,织紧“责任密网 ”。为构建全方位、多层次的安全管理网络,项目部优化涵盖施工、设备、后勤等方面的各类安全制度和操作规程,并逐级签订安全责任书,明确各关键岗位人员的职责范畴。同时,通过在施工现场配置“安全标准化示范区”“党员责任区”“安全监督及民工维权公示栏”等设施,以点带面扩大安全管理覆盖面,为工程平稳推进提供制度保障。 防控风险,强化“应急合力”。在洞室施工期间,项目部严格实施超前地质预报方案,利用气体检测仪、数控三臂凿岩台车配套作业等多种地质预报手段,实现“施工、监测、记录、传输”一体化流程,保障隧洞安全掘进。为完善风险管控机制,项目部特制定涵盖自然灾害、公共安全等突发事件的应急预案体系,并建立应急救援队伍,配备专业设备物资,定期进行培训演练,确保在突发意外时能够有效处置。同时,与地方政府、周边医院、公安消防等部门建立应急联动机制,加强信息共享和协同配合,推动形成应急处置合力。 水土同治,打造“环保名片”。在23号检修交通洞与25号平洞土建施工期间,因表土堆存场选址地势较高,导致场内堆存量高达数万立方米。对此,项目部通过在表土堆存场的边坡施作拱形梁护坡,并在拱形梁内栽种植物,以达到美化施工环境与保护山区植被的“双赢”。“狗牙根、波斯菊、白三叶……有同事们搜罗来的这些种子,咱们这‘天然绿植场’的‘标准化’程度也更高了。”项目安全总监韩涛介绍道,除了“绿植场”,他们还通过苫盖临时密目网、开挖土质排水沟、沙袋防护等方式进行水土保持。在表土剥离完毕后,项目部计划增设宣传牌、警示牌与拦挡,以最大限度防范水土流失。 抽芽:延伸智能建造“新绿” 随着数字孪生建造中心最后一块大屏的点亮,这座历时半年打造的“一站式信息平台”已在傍晚余晖中显现出整体的面目。 智能建造中心是引江补汉9标项目部对“智慧工程”领域的创新式探索,建设了“数字孪生中心”,内设“施工模拟区”“新能源展示区”“安全培训中心”“党建文化区”等各分区。作为项目各工作面的集成“大脑”,智能中心通过对施工现场全方位、全过程的态势感知与动态调整,实现“一屏观全域、一网管全局”的智控目标。 在项目筹建初期,对于首批进场者而言,“智慧数字孪生”这一新理念的提出,带来的是设计与建设上的双重挑战。彼时,作为项目“先遣组”成员之一,项目副经理权亚波顶着压力揽过了“智能建造中心”设计及施工的重担。这无疑是又一次“拓荒”,业务的盲区、成本的投入、方案的规划、系统的布置……无休止的推演与繁杂的数据,借着襄阳七月的燥热消磨着权亚波的心力,却未减损他的动力。“万事开头难。‘数字孪生’在分局乃至公司都是首例,大伙儿不了解,接受度也低,一开始肯定不好推行。”蒸笼般的操作车间里,权亚波揩着渗进眼镜后的汗,宽慰着技术员小牛:“别看前期投入大、工序多,但建成后的长远效益是不可估量的。单说咱们隧洞钻孔,到时候用全智能的多臂钻代替人工打钻,几分钟一个孔,比现在至少快两倍。而且省了用人成本,还方便质量控制……” 10月2日土建完成、11月15日钢结构完成、12月30日外墙完成、2月25日装修完成……随着这片“荒原”上开垦的区域迅速蔓延,他起初对“信息化”的构想也在耕耘的足迹中逐渐演变为现实。 由仿真隧道进入监控中心,在实时调整的主屏上,覆盖工程全域的施工实况、工程进度、人员考勤、物料使用等各项数据,均可“足不出户、一键查看”。“我们智能拌合站的系统终端也在这里。”正在通过分屏检查物料存量的权亚波点开屏幕上“安质管理”一栏,拌合站当前混凝土的配合比、出仓量、库存量等数据尽数呈现眼前。 为显著降低事故风险,项目部在关键区域布设高位智能鹰眼,对实验室、拌合站、隧洞口、掌子面及二衬作业面等重点部位全天候无死角监控。在违章行为出现时,系统将即时识别预警、定位抓拍,并推送给安全管理人员。同时,系统利用安全帽定位芯片、计算机仿生功能,结合AI算法,可自动识别工人防护用品佩戴、人员车辆定位轨迹、物料核销等情况,确保现场安全管理严密可控。 “等到月底,‘新能源展示区’‘党建文化区’‘安全培训中心’这些分区就正式亮相了。”谈及即将建成的智能建造中心,权亚波最钟意的要数这别具一格的“水元素”设计:“引长江三峡的水到汉江的丹江口……咱们这群人也是被这股‘活水’聚到一块儿的。”他感喟:“水是活的,心却是定的。” 数字孪生中心前厅,分别写着“三峡大坝”与“丹江口”的两根LED廊柱正在展示屏两侧泛着清透的光晕,映着背景板上“水润中华、网通江河”的初衷。 也许那年盛夏,他们在初见汉江口岸的山色时,就深知,这河流虽奔涌无定,但灌溉出的绿荫会年复一年的常青。 |

|

|

|

| 【打印】 【关闭】 |