【品牌采风】润泽新绿的“活水脉”——引江补汉土建9标水利枢纽项目工程建设侧记 |

|

|

|

|

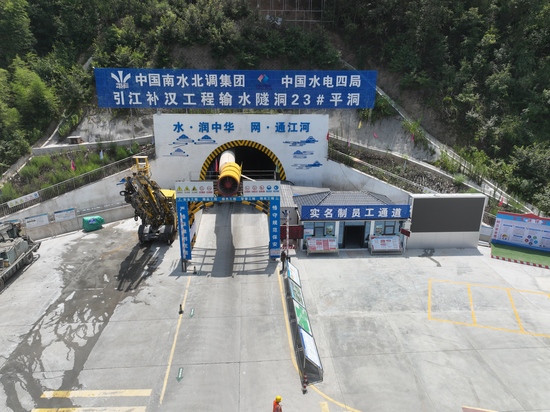

当末伏的暑浪在荆楚大地渐次偃旗息鼓时,汉江口岸连绵的群岭仍是一派苍翠的新貌。 谷城腹地,连日的秋雨方才歇脚,引江补汉9标23号检修交通洞洞口已升腾起酣战的热浪。智能拌合站料仓内,已称量完毕的骨料正顺着秤斗向集料皮带机上卸落;满载混凝土的新能源电车低鸣着驶进洞中,将攻坚期的灼流携入掘进的岩壁中。 引江补汉工程是南水北调中线工程的后续水源工程,输水线路总长194.7公里,为有压单洞自流输水。该工程自长江三峡水库引水入汉江丹江口水库坝下,将南水北调工程与三峡工程两大“国之重器”紧密相连,进一步打通长江向北方输水通道,旨在增强汉江流域水资源调配能力,提升中线工程北调水量与供水保障率。同时惠及汉江中下游、引汉济渭工程及沿线地区,促进水资源合理配置与利用,对保障国家水安全、促进经济社会发展、服务构建新发展格局将发挥重要作用。 探寻质量筑基的“地下水源” 引江补汉工程项目全线采用隧洞输水,其中土建9标输水隧洞长达12.81公里,穿越断层破碎带、涌水突泥、软岩大变形等不良地质段,围岩稳定性差,施工安全风险高。 “不能盲目求快,也不能一味做‘绣花功’。”进度压力与质量底线摆在眼前,质量部主任金立鑫深知,要寻找开挖效率与围岩保护的平衡点,核心在于“变”:“要根据现场实况、监测反馈来调整工序、参数和技术——咱们追求的是动态优化,而不是固定的‘最优解’。” 秉持“地质先行、综合预报”理念,金立鑫与年轻的质检员们以多级探测技术精准预判,建立了“物探-钻探”综合预报体系,以防范突水突泥、软岩变形等风险;通过采用DJ3E型数控三臂凿岩台车替代传统人工风钻,将掌子面作业人员从18人精简至3人,使钻孔效率提升5倍、月进尺最高达176.5米。针对不同地质问题,他们制定“点对点”专项方案:在涌水洞段,实施超前预支护与固结灌浆;而在高外水压段,按“堵导结合”原则预灌浆或引流…… 因洞室开挖断面大,通风距离最长达6.53千米,独头掘进工作面通风、排烟困难较大。为同时满足通风、降尘与稀释有害气体要求,他们采用“一站式智能通风技术”,打通洞室施工的“循环风道”。一是在23号检修交通洞、25号平洞洞口布设大功率智能变频轴流风机,结合洞内空气粉尘、气体浓度检测数据,动态调节供风量;二是在主洞开挖阶段采用混合式通风,在平洞与输水隧洞交叉口设置大功率智能变频排出式风机,强化排烟力度,高效稀释有害气体,确保洞内空气质量达标。 功不唐捐,在这群“排头兵”的日夜鏖战下,2024年至今,引江补汉9标相继实现各项重大节点目标: 8月13日,23号检修交通洞综合加工厂首仓混凝土浇筑;9月1日,23号检修交通洞首仓衬砌混凝土浇筑;9月11日,试验室通过验收;9月25日,23号检修交通洞拌合系统混凝土试拌成功;11月12日,23号拌合站验收通过……2025年6月3日,23号检修交通洞进尺突破1000米。 维系安全管控的“生态系统” 为构建“多轮驱动、固本强基”的安全管理格局,引江补汉项目着眼于智能监测、责任协同、绿色施工等方面,打造精益化安全管理的“新生态”。 数字监测,织紧“责任密网”。为显著降低事故风险,项目部在关键区域布设高位智能鹰眼,对隧洞口、掌子面、二衬作业面、拌合站等重点部位全天候无死角监控。在违章行为出现时,系统将即时识别预警、定位抓拍,并推送给安全管理人员。同时,系统利用安全帽定位芯片、计算机仿生功能,结合AI算法,可自动识别工人防护用品佩戴、人员车辆定位轨迹、物料核销等情况,确保现场安全管理严密可控。 风险联防,汇集“应急合力”。为完善风险管控机制,项目部特制定涵盖自然灾害、公共安全等突发事件的应急预案体系,并建立应急救援队伍,配备专业设备物资,定期进行培训演练,确保在突发意外时能够有效处置。2025年4月3日,25号平洞洞口意外发生山火,项目部在灾情发生后立时召集18名应急小组成员,携带36台灭火器、调配2台洒水车赶赴火灾区域,未到一小时即顺利灭火,及时避免了火势蔓延扩大的损失。 同时,项目部与谷城县应急管理局建立24小时“实时联络网”,共享气象预警、地质灾害等信息。2025年7月至8月,谷城县极端天气频发,在多次收到暴雨红色预警后,双方联合启动“防汛应急预案”,预先部署救援队伍、设备配置、物资保障等方面工作,确保人员、设备及财产安全。 水土同治,打造“环保名片”。在23号检修交通洞与25号平洞土建施工期间,因表土堆存场选址地势较高,场内堆存量高达数万立方米。对此,项目部通过在表土堆存场的边坡施作拱形梁护坡,并在拱形梁内栽种植物,以达到美化施工环境与保护山区植被的“双赢”。 “狗牙根、波斯菊、白三叶……大伙儿随手一种,咱们这堆存场就变成‘绿植场’了。”苫盖临时密目网的边坡上,项目安全总监韩涛向我们展示着弃渣场遍野葱郁的新貌:“除了栽植,我们还挖了土质排水沟,再用上沙袋防护,来最大限度地防范水土流失。” 拓展智能建造的“技术流域” 随着数字孪生建造中心一层主屏的点亮,覆盖工程全域的施工进度、物料使用、气体监测等各项数据尽现眼前。厅内别具一格的水元素背景流动着波光,将行程途中的闷热涤荡一空。 由仿真隧道进入监测中心,点开屏幕上“安质管理”一栏,拌合站当前混凝土的配合比、出仓量、库存量等数据均可“足不出户、一键查看”。“咱们智能拌合站的系统终端也在这里。”带领我们参观展区的党支部副书记刘兆瑞解释道:“从前算上材料员、打料员、操作员至少要十几人,现在‘智能化’了,搅拌、上料只要控制室单人操作就行。” 数字孪生智能建造中心是引江补汉9标项目部对“智慧工程”领域的创新式探索,内设“新能源展区”、“质量工艺展区”“党建文化区”、“安全培训中心”等各分区。作为项目各工作面的集成“大脑”,智能中心通过对施工现场全方位、全过程的态势感知与动态调整,实现“一屏观全域、一网管全局”的智控目标。 在项目筹建初期,对于首批进场者而言,“智慧数字孪生”这一新理念的提出,带来的是设计与建设上的双重挑战。彼时,作为项目“先遣组”成员之一,项目副经理权亚波顶着压力揽过了“智能建造中心”设计及施工的重担。这无疑是又一次“拓荒”,业务的盲区、成本的投入、方案的规划、系统的布置……无休止的推演与繁杂的数据,借着襄阳七月的燥热消磨着他的心力,却未减损他的动力。 “万事开头难。‘数字孪生’在分局乃至公司都是首例,大伙儿不了解,接受度低,一开始肯定不好推行。”蒸笼般的操作车间里,权亚波揩着渗进眼镜后的汗,宽慰着一筹莫展的信息化办公室负责人牛军:“别看前期投入大、工序多,但建成后的长远效益是不可估量的。单说咱们隧洞钻孔,到时候用全智能的多臂钻代替人工打钻,几分钟一个孔,比现在至少快两倍。而且省了用人成本,还方便质量控制……” 随着这片“荒原”上开垦的区域迅速蔓延,他们起初对数字化的构想也在更多同行者耕耘的足迹中逐渐演变为现实。2025年3月15日,这座占地900平方米的“一体化信息平台”终于正式启用。 前厅展示屏两侧,两根分别写着“三峡大坝”与“丹江口”的LED廊柱正泛着清透的光晕,映着背景板上“水润中华、网通江河”的初衷。 也许当长江清波在丹江口水库大坝下闸室翻涌时,源自五湖四海的支流将汇入这股“活水脉”中,浸润出沿岸常青的绿意。 |

|

|

|

| 【打印】 【关闭】 |